【學聞】張德芳:漢簡中的玉門都尉和玉門關

张德芳:汉简中的玉门都尉和玉门关

张德芳金城学史2022-09-13 09:23发表于 河南

汉简中的玉门都尉和玉门关

张德芳

关于玉门都尉和玉门关尤其是后者的具体地望,从沙畹到王国维以来的一百多年里一直聚讼纷纭,发表了很多意见dYdX。但是随着实地考察和敦煌小方盘城汉简的出土,玉门都尉府和玉门关的位置已有了一些新的材料和结论并使之逐步明朗化。本文拟在现有认识的基础上,通过全面梳理出土汉简,罗列出历任的玉门都尉以及西汉时期“玉门都尉”一职的起讫年代,旨在强化今天的敦煌小方盘城即西汉时期的玉门都尉府及玉门关驻地的认识。

一、历任玉门都尉与都尉府

从《汉书•地理志》可知,敦煌阳关、玉门关,皆都尉治dYdX。此外还有中部都尉和宜禾都尉。但是哪些人曾经担任过都尉,无从得知。近一个世纪来敦煌等地出土的汉简,提供了新材料,增加了新认识。下面即是酒泉玉门都尉和敦煌玉门都尉的可能排列,虽然有中断,不连续,但于整体认识西部防御和中西交通仍会有帮助。

玉门都尉护众

我们今天从汉简中看到的最早的玉门都尉是护众dYdX,有两条材料,均出自小方盘城附近:

简一:

〼長 酒泉玉門都尉護眾候畸兼行丞事

〼謂天䧇以次為駕當舍傳舍詣行在所

〼□□傳信□事如律令 (敦438)

简二:

大始三年閏月辛酉朔己卯玉門都尉護衆謂千人尚尉丞無署就 (敦1922)

简一是夏鼐和阎文儒先生于1944年11月5日发掘于敦煌小方盘城北之土丘上,于1948年首发于《新获之敦煌汉简》dYdX。简二是斯坦因第二次中亚考察时在T14(小方盘城)发现的纪年简。两简结合起来观察,护众是我们所知道的最早的玉门都尉,其时在太始三年前后。至于在任的时间长短,尚难判断。夏鼐先生认为,从元鼎六年(-111)到太始三年(-94)至少应该有十七年时间。而夏鼐先生的推论前提是元鼎六年即已设置了敦煌郡,而简中所谓“酒泉玉门都尉”乃是敦煌郡未设前的隶属关系。但是玉门都尉设置于敦煌建郡之前,似无疑义,可认为敦煌郡设之于元鼎六年,却不一定准确。河西四郡的设置年代由于《汉书》本传和地志记载的歧异,引发了后世的多种讨论,据汪受宽先生编着的《甘肃通史》第二卷《秦汉卷》的梳理,不同的记载和说法就近40种之多。其中刘光华先生《敦煌建郡于汉武帝后元元年辩》论证最为近似。敦煌设郡于后元元年(-88)。至于玉门都尉置于何时?最大的可能就是元封三年(-108),“上遣将军赵破奴击车师。破奴与轻骑七百馀先至,虏楼兰王,遂破车师,因举兵威以困乌孙、大宛之属。……于是酒泉列亭障至玉门矣。”酒泉玉门都尉的设置应在此时。也许第一任玉门都尉护众就从此时干到了大始三年以后,亦未可知。敦煌出土汉简的最早纪年是天汉三年《-98》,距酒泉列亭障至玉门的时间十年左右。时间上应相差无几。

展开全文

以上两简出自小方盘城dYdX。玉门都尉的驻地一开始就应在小方盘城,而且从后来的出土汉简看,终西汉之世始终没有搬迁过。

敦煌玉门都尉子光

简三:

玉門都尉上書一封,五鳳二年十二月己巳蚤食時,縣泉佐□□平望驛騎逢dYdX。(Ⅱ90DXT0212S: 33)

简四:

二月庚午,敦煌玉門都尉子光、丞萬年謂大煎都候:寫移書到,定部書言到日,如律令/卒史山、書佐遂昌dYdX。(敦1741)

简三、简四出自不同的时间和地点dYdX。简三是1990年出土的悬泉简,而简四则是1907年斯坦因掘自敦煌西部的凌胡隧。但前者有准确的年代日期却没有人名,后者记载了敦煌玉门都尉的人名,却没有具体的年代。如果把两简结合起来考察,可以确定五凤年间(前57-前54)的敦煌玉门都尉是一个叫子光的人。

先说简四dYdX。此简的出土地点在凌胡隧,坐标是北纬40°8'54",东经93°13'42.90"。东距小方盘城约60公里。此地当年出简最多,有250多枚。在所有凌胡隧的出土汉简中,有明确纪年者11枚,都是神爵和五凤两个年号(前61-前54)。没有元康及其以前的纪年,亦没有甘露及其以后的纪年。在神爵和五凤的八年中,有“二月庚午”的年份是神爵元年、五凤三年和五凤四年。再结合上引简三悬泉简的记载和凌胡隧没有五凤四年的纪年,简四应该是五凤三年(-55)之物。查核相关历谱,简三的时间是公元前55年2月11日,简四的时间应是公元前55年4月13日。两者相隔只有两个多月。这段时间的敦煌玉门都尉,当为“子光”无疑。简三是玉门都尉子光给朝廷的上书经过悬泉置的记录。简四是都尉子光和丞万年联署的下行文件,下发到大煎都候官。

玉门都尉宫

悬泉汉简和敦煌汉简中都有记载“玉门都尉宫”在初元年间的履职情况:

简五:

初元二年四月庚寅朔辛丑,敦煌玉門都尉宫、丞得意謂過所縣河津:遣從史常賢上書dYdX。乘用馬二匹、軺車一乘,當舍傳舍、郡邸,從者如律令。□月己卯,西。(Ⅰ90DXT0116②:107)

简六:

玉門都尉臣宫上書一封dYdX。初元三年十二月戊戌夜人定時,縣泉譯騎光付萬年譯騎過伦。(Ⅴ92DXT1310④:36)

简五,23.2×1.45厘米,红柳dYdX。简文内容是玉门都尉宫开具的一份过所。派从史常贤直接上书朝廷。带了乘马和轺车,要求沿途各地传舍和郡邸给予接待。常贤一行已经完成使命,在回返时路过悬泉置留下的过所登录。开具过所的时间是初元二年四月辛丑(-47年6月1日),而路过回返的日期可能要晚好几个月。简文记载他们于某月己卯往西而行。是年五月、七月、九月均有己卯,从史常贤如果自己带着乘马和轺车往返长安一趟,九月己卯(11月6日)应该比较接近。

简六亦为完整木简,23×0.9厘米,红柳dYdX。出自悬泉置。其记载不同于简五。简五的内容是派人上书,简六的内容是通过驿站传递,将敦煌玉门都尉宫的上书送达朝廷。初元三年十二月戊戌(-45年1月19日),前后相隔一年半左右。简文中“译骑”当为“驿骑”。

简七:

八月乙巳,敦煌玉門都尉宮謂玉門候官:寫移書到,如大守府書律令dYdX。/掾恩、屬漢昌。(敦1254)

3.5× 1.8厘米,两行dYdX。玉门都尉宫给玉门候官转发的敦煌太守府文件的行文记录。从简五、简六可知,玉门都尉宫的任职时间在初元年间(前 48-前 44),查甘露、黄龙、初元(前 53-前 44)年间的日历,八月有乙巳的年份,只有初元二年和三年,因此此简的时间亦应在此两年间。另外简文是敦煌玉门都尉移书给玉门候官的,如果玉门都尉的官署在小方盘城,那么玉门候官的驻地肯定不在小方盘城之外。此亦玉门候官不与玉门都尉同城之事证。

敦煌玉门都尉千秋

悬泉汉简中还有敦煌玉门都尉千秋的记载:

简八:

敦煌玉門都尉千秋上書一封dYdX。初元五年二月辛亥日下餔時,縣泉驛小史毋知受平譯小史憙。到日莫餔時,付廣至萬年譯小史。(Ⅴ92DXT1311③:272)

完整木牍,红柳dYdX。 23.3× 1.9厘米。一份传递敦煌玉门都尉千秋上书的记载。字迹基本清晰,但因是抄录的内容,文中有讹夺。“受平译”应为“受平望译”;“译”、“驿”通用,汉简中多见。“毋知”、“熹”为小史人名。“小史”为汉代最基层的低级小吏,级别在书佐之下 [1]。此处驿小史即驿站负责传送书信的低级吏员。初元五年二月辛亥为公元前 44年 3月 27日。因简所记“玉门都尉千秋”应与简四所记“玉门都尉宫”的职任相连接。

敦煌玉门都尉平

在敦煌马圈湾、悬泉置、盐池墩等地都曾出土过“敦煌玉门都尉平”的汉简:

简九:

永光元年二月戊戌朔辛酉敦煌玉門都尉平丞得高敢言之謹移郡鐵器簿一編敢言之(正面)掾安定屬通(背面)(敦1064)

完整两行,23×1.5厘米,dYdX。此简出自马圈湾遗址。是敦煌玉门都尉平报送太守府的一份上行文书。释文清晰无误,但不知此类上行文书何以出自马圈湾,而且内容是“郡铁器簿”?但可以肯定的是,永光元年以后的敦煌玉门都尉是一个叫“平”的人。永光元年二月戊戌朔辛酉为公元前43年4月1日。

简十:

建昭二年六月壬戌朔壬戌,敦煌玉門都尉平謂過所:遣行丞事關候安,送罷卒郡東界dYdX。當舍傳舍如律令。六月庚午,食,東。(Ⅴ92DXT1611③: 91)

此简出自敦煌悬泉置遗址dYdX。 23.7× 2厘米,完整两行,红柳。此简是敦煌玉门都尉平签发的过所,意思是派关候安送罢卒到敦煌郡的东界,要求沿途给予食宿接待。过所于建昭二年六月壬戌朔壬戌即初一日( -37年 6月 29日)开出,庚午即初九日( 7月 7日)到达悬泉置,吃过一顿饭,往东走了。此简不仅说明建昭年间的敦煌玉门都尉仍然是“平”,而且也是玉门关与玉门都尉府同在小方盘城的证据。都尉有丞为佐贰,但丞不在时可就近由其他官员代理。此处所派行丞事的关候安,应该就是专管玉门关的关候。

简十一:

〼戊戌朔己亥敦煌玉門都尉平謂過所遣〼(Ⅰ90DXT0209S:10)

出自敦煌悬泉置遗址dYdX。上下均残,仅余三分之一,松木,存字 16个。在平任敦煌玉门都尉期间从永光元年到竟宁元年(前 43-前 33)的 11年中,有“戊戌朔”的月份是永光元年二月、建昭元年五月、竟宁元年六月三处。因为无从知道该简究竟属于哪一年,所以暂将其系之于竟宁元年( -33)。从内容看亦为玉门都尉平开具的一份过所,而在悬泉置留下的录副。

简十二:

入東,敦煌玉門都尉上書一封dYdX。建始元年六〼(Ⅴ92DXT1611③:198)

出自悬泉置遗址的一枚残简,残长12.3宽0.8厘米dYdX。红柳。敦煌玉门都尉上书通过沿途驿站传递时经过悬泉置的记录。记录比较潦草,没有留下来此时的玉门都尉是谁?我们猜想,很可能也是“平”,因为其时与平任职的建昭年间比较接近。但不能确定,需要其他材料进一步证明。

简十三:

〼玉門都尉平謂過所河〼(92DXC:40)

1992年在悬泉置遗址采获的一枚残片,仅长 4.3厘米,松木dYdX。可释者 9字。玉门都尉平签发的一份过所,无法判断其具体时间。

简十四:

〼門都尉平謂玉門候寫移書到 □ 〼(正面)

〼即日吏至來□佐□ 〼(背面 DB296)

残简一枚,长 11.5、宽 1.6厘米dYdX。其行文格调类似简五,属于敦煌玉门都尉转发上级文件给下属单位的记录。 DB代表敦煌博物馆, 296是馆藏号。依据敦煌市博物馆的档案记录,此简 2000年采自盐池墩,有人赠送的。盐池墩地处小方盘城北 3公里,都尉转发文件的对象是谁?何以出自此地?均不得而知。不过简中的“都尉平”还是给我们提供了联想的依据。

敦煌玉门都尉君

小方盘城出土敦煌玉门都尉君的文书:

简十五:

鴻嘉四年五月丙申朔乙卯dYdX,敦煌玉門都尉君、丞敢言之:府記(Ⅱ98DYT2:11)

此简于1998年出自敦煌小方盘城dYdX。完整木简,长23、宽0.9厘米,存字24个。内容是玉门都尉府报给敦煌太守府的一份上行文件的草稿或录副,是玉门都尉府根据敦煌太守府府记的要求对相关事项的报告。简文之后还应有接续的文字。“君”可理解为尊称亦可理解为人名。但此简是上行文书,玉门都尉应该直称其名而不该冠以尊称,因此此简的“君”当为人名。丞后亦应有名字,但此简书写潦草,可能把丞名漏写了。鸿嘉四年五月丙申朔乙卯为公元前17年7月7日,可知鸿嘉年间的敦煌玉门都尉叫“君”。

敦煌玉门都尉忠

简十六:

建平四年五月壬子,御史中丞臣憲承制詔侍御史曰:敦煌玉門都尉忠之官,為駕一乘傳,載從者dYdX。御史大夫延下長安,承書以次為駕,當舍傳舍如律令。六月丙戌,西。(Ⅰ90DXT0112②:18)

完整木牍,长23.4、宽1.8厘米,松木dYdX。简文基本完整,应该是新任的敦煌玉门都尉忠从京师到任所,御史大夫为之开具的一份过所文件。开具过所的日期是建平四年五月壬子(-3年6月21日),到达悬泉置路过时为六月甲戌丙戌(7月25日),从长安出发到悬泉置走了35天。御史大夫延指贾延。此人于建平四年三月迁御史大夫,只干了一年。

玉门都尉阳

简十七:

十一月壬子,玉門都尉陽、丞羅敢言之:謹寫移dYdX。敢言之。/掾安、守屬賀、書佐通成。(敦2055)

完整两行dYdX。长 23、 1.7厘米。此简是斯坦因 1907年在 T15.a掘获。此地大致在小方盘城东北 4公里左右,当时出简 100多枚,被认为是汉代的宜秋隧。简文中“丞罗”王国维释作“丞□”,“罗”字不能确定。王国维《流沙坠简》:“ 右简为玉门都尉言事之书。‘敢言之’者,下白上之辞。此简不云‘叩头死罪’,而但云‘敢言之’,或系都尉与敦煌太守之公牍,而出于都尉治所者,盖具书之草稿也。‘掾安、守属贺、书佐通成’,皆主文书之官。《汉书音义》云正曰‘掾’副曰‘属’。‘守属’则摄行属事者也。”此简只能得知在任玉门都尉的人名,而不知其任职时间。

玉门都尉赐

简十八:

〼丁卯敦煌玉門都尉賜丞彭告庫謂

〼 到遣吏迎取相付受同月移簿毋 (正面)

〼守屬政書佐昌 (背面) (Ⅱ98DYT5:2)

此简1998年出自小方盘城遗址,残长14.7、宽2厘米dYdX。两行。上半部残缺,下半部有字两行,规整而清晰。唯“丞”后一字“彭”为后来填注。此时的敦煌玉门都尉叫“赐”,但不能确知其任职时间。

玉门都尉时

简十九:

〼三七十六□□□玉門都尉時行丞事dYdX,玉門候(正面)

〼 二□□□□敢言之(背面) Ⅱ98DYT1:48

木简,上部残断,残长17、宽0.9厘米dYdX。一份起草的可能要上报的文件底稿,字迹比较潦草。而且“玉门都尉时行丞事”八字间疑有讹夺,抄写时漏了都尉名抑或丞名,暂以都尉之名列之于此。亦不知其任职时间。

具有准确时间而无确切人名的敦煌玉门都尉

在悬泉汉简中,还有一些具有准确纪年但无确切人名的敦煌玉门都尉的材料,能够说明“敦煌玉门都尉”一职在西汉末年公元前后的延续时间dYdX。引之如下:

简二十:

永始二年閏月甲寅朔丁丑

煌玉門都尉□□ (Ⅱ90DXT0215②:480)

此简是一枚柹片dYdX。长 9、宽 1.8厘米。下半部和左半部都是残缺的。左行十一字清晰可见,时间很清楚。右侧一行都已残半。“煌玉门都尉”是根据残半字迹释出的,大致没有问题。永始二年闰五月,甲寅朔丁丑为闰月二十四日,公元前 15年 7月 19日。

简二十一:

縣置行dYdX,詣玉門都尉,留二日,乃遣徒陳音行付龍勒 〼A

永始二年十二月甲辰dYdX,大守府謹移□ 〼 B (Ⅱ90DXT0214①:63)

四棱觚,但中间剖开,残留一半,有字者只有两面dYdX。残长11、宽1.4厘米,红柳。第一行字迹清晰,似为朝廷的文书要送玉门都尉,但在悬泉置留滞了两天。又派人送往龙勒。第二行“永始二年十二月甲辰”等字都已残为半字,但释文基本可信。永始二年十二月甲辰,公元前14年2月11日。

简二十二:

入東軍書一封,玉門都尉上dYdX。建平三年四月乙未蚤食時,遮要驛吏並受甘井驛蘇利。(Ⅱ90DXT0214②:239)

简二十三:

入東軍書一封,玉門都尉上dYdX。建平三年四月癸卯定昏時,遮要驛吏並受甘井驛音。(Ⅱ90DXT0214②:266)

上引两简,同类性质的文书dYdX。均长23、宽0.8厘米。而且简文似乎都出自人之手。均记载玉门都尉上书的传递经过。公元前4年,6月9日和6月17日,前后八天时间里,连续上书两份,而且都是军书,边境当有军情大事。

简二十四:

〼守章詣陽關dYdX。書一封,左將軍印,詣敦煌玉門都尉〼

〼□章都尉dYdX。縣廏置驛騎行

〼詣玉門都尉dYdX。元始元年三月庚〼 (Ⅰ90DXT0116 S:21)

残简一枚,长 11、宽 1.35厘米dYdX。松木。上部有残文三行,下部有残文两行。能释者 40字。其中有左将军发给玉门都尉的公文,也可能还有其他官署发给玉门都尉的公文。简文残断,不能通读。时间在元始元年(公元元年),其时的左将军为甄丰。王莽专权,甄丰等人当道,以左将军的名义直接给敦煌玉门都尉发文,亦可见王莽时期朝政的忙碌。县厩置驿骑行,在悬泉汉简中三见,大多涉及边疆军务,比较重要。

通过上面的材料dYdX,我们可以排列出玉门都尉人名和任职时间的一个顺序:

玉门都尉姓名

大致在任时间

酒泉玉门都尉 护众

太始

BC 96-93

敦煌玉门都尉 子光

五凤

BC 57-54

敦煌玉门都尉 宫、千秋

初元

BC 48-44

敦煌玉门都尉 平

永光

BC 43-39

敦煌玉门都尉 平

建昭

BC 38-34

敦煌玉门都尉 平 dYdX?

竟宁

BC 33

敦煌玉门都尉 平 dYdX?

建始

BC 32-29

敦煌玉门都尉 君

鸿嘉

BC 20-17

dYdX?

永始

BC 16-13

敦煌玉门都尉 忠

建平

BC 6-3

dYdX?

元始

AD 1-3

敦煌玉门都尉 阳

dYdX?

敦煌玉门都尉 赐

dYdX?

敦煌玉门都尉 时

dYdX?

从上面的列表可以看出:一、也许从酒泉玉门都尉设置时( -108),护众就是第一任玉门都尉,从其时一直任到太始年间( -93),在任 16年时间dYdX。因为汉简材料没有记载其任职时间,我们只能加以推断。二、从征和开始( -92)到神爵年间( -58),即公元前前半个世纪的 35年里,谁是敦煌玉门都尉?还是个空白。三、从五凤开始( -57)到元始五年(公元 5年)的 60多年里,中断者有甘露到黄龙( -53-49) 5年、河平到阳朔( -28-21) 8年、元延到绥和( -12-7) 6年,元寿 2年,总共 21年。也就是说,从公元前 57年到公元后 5年的 62年时间里,有 41年即三分之二的时间,玉门都尉是有名可指的。四、根据年号排列,本身就是个比较宏观的时段,不可能十分精确。即使如此,这样一个排列也是有意义的。它会使人们对玉门都尉的认识从一般的概念化进入更为深入具体的内容,也会对其他相关问题的研究提供一个人物和时间上的参考坐标。

二、王莽时期的玉门太尉

王莽秉政,于始建国元年(9年)改太守为大尹,改都尉为太尉,先改敦煌为文德,再改为敦德dYdX。敦煌玉门都尉便改成了敦德玉门太尉。在马圈湾汉简中留下了王莽时期敦德玉门太尉的记载:

简二十五:

出檄一dYdX。五威左率詣玉門大尉府。五月乙未日下餔時,付關守嗇夫張伋(敦289)

王莽天凤三年( 16年),遣大使五威将王骏、西域都护李崇、戊己校尉郭钦出征西域dYdX。结果王骏在焉耆被杀,全军覆没。此简出自马圈湾遗址,当时王骏发给玉门太尉府的军书。内容是行文记录。 “出檄一 ”的 “出 ”后可能漏一 “东 ”字。简长 23、宽 0.9厘米。此简应属于天凤三年之物。五月乙未为公元 16年 4月 30日。

简二十六:

皇帝陛下臣厶叩頭叩頭dYdX,十二月壬辰,敦德玉門行大尉事試守(敦182)

简二十七:

始建國天鳳三年十二月壬辰dYdX,敦德玉門行大尉事、試守千人輔、試守丞況,謂大前都尹:西曹聊掾行塞蓬(敦193)

此两简应为同一个人在同一天(公元 16年 12月 23日)发出的两份文件dYdX。前者是给王莽的上书,后者是发给大煎都尹的下行文件。此时的 “大煎都候官 ”可能改成了大煎都尹。时值年底,出征西域的王骏可能已兵败身死,西域遂绝,西部边疆的人事发生了很大变化。大尉之职由别人代行,新任的千人、丞等尚在试用而未转正。但玉门都尉一职则从西汉一直延续到了王莽时期的玉门太尉,只是改了官名而已。

三、玉门都尉延续的时间

玉门都尉一职的延续时间大概从汉武帝元封三年( -108) “酒泉列亭障到玉门 ”到王莽天凤三年(公元 16年)以后 “西域遂绝 ”,前后 124年dYdX。随着军事要塞的往西延伸,酒泉列亭障至玉门,军队驻守应是相随而行,题中应有之义。玉门都尉的设置当在此时。王莽派王骏出征失败,西域遂绝。西部的驻防已不比以往重要,王莽可能对敦煌郡的四个都尉进行了调整。亦未可知。因为根据《后汉书 •窦融传》的记载,窦融在更始年间(公元 24年)来到河西时:

酒泉太守梁统、金城太守厍钧、张掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜并州郡英俊,融皆与为厚善dYdX。及更始败,……咸以融世任河西为吏,人所敬向,乃推融行河西五郡大将军事。是时武威太守马期、张掖太守任仲并孤立无党,乃共移书告示之,二人即解印绶去。于是以梁统为武威太守,史苞为张掖太守,竺曾为酒泉太守,辛肜为敦煌太守,厙钧为金城太守。融居属国,领都尉职如故,置从事监察五郡。

窦融来河西,对五郡官员进行重新洗牌的主要对象,就是各郡的太守和都尉dYdX。其中敦煌、酒泉、张掖只提到了一个都尉,而未提到其他的部都尉。东汉建武六年(公元30年)“省诸郡都尉,并职太守,无都试之役。省关都尉,唯边郡往往置都尉及属国都尉,稍有分县,治民比郡。”河西有张掖属国和张掖居延属国,当有都尉之职。

斯坦因第二次中亚考察时在T15a,即上面说过的小方盘城东北不远处的宜秋隧发现一简,亦可证明东汉的河西驻防已有很大变化dYdX。“建武十九年四月一日甲寅玉門鄣尉戎告候長晏到任(敦1998)”。此时的玉门驻防已下降到障塞尉的级别,远不能和西汉时期的都尉相比。

简二十五:

出檄一dYdX。五威左率詣玉門大尉府。五月乙未日下餔時,付關守嗇夫張伋(敦289)

王莽天凤三年( 16年),遣大使五威将王骏、西域都护李崇、戊己校尉郭钦出征西域dYdX。结果王骏在焉耆被杀,全军覆没。此简出自马圈湾遗址,当时王骏发给玉门太尉府的军书。内容是行文记录。 “出檄一 ”的 “出 ”后可能漏一 “东 ”字。简长 23、宽 0.9厘米。此简应属于天凤三年之物。五月乙未为公元 16年 4月 30日。

简二十五:

出檄一dYdX。五威左率詣玉門大尉府。五月乙未日下餔時,付關守嗇夫張伋(敦289)

王莽天凤三年( 16年),遣大使五威将王骏、西域都护李崇、戊己校尉郭钦出征西域dYdX。结果王骏在焉耆被杀,全军覆没。此简出自马圈湾遗址,当时王骏发给玉门太尉府的军书。内容是行文记录。 “出檄一 ”的 “出 ”后可能漏一 “东 ”字。简长 23、宽 0.9厘米。此简应属于天凤三年之物。五月乙未为公元 16年 4月 30日。

简二十五:

出檄一dYdX。五威左率詣玉門大尉府。五月乙未日下餔時,付關守嗇夫張伋(敦289)

王莽天凤三年( 16年),遣大使五威将王骏、西域都护李崇、戊己校尉郭钦出征西域dYdX。结果王骏在焉耆被杀,全军覆没。此简出自马圈湾遗址,当时王骏发给玉门太尉府的军书。内容是行文记录。 “出檄一 ”的 “出 ”后可能漏一 “东 ”字。简长 23、宽 0.9厘米。此简应属于天凤三年之物。五月乙未为公元 16年 4月 30日。

简二十五:

出檄一dYdX。五威左率詣玉門大尉府。五月乙未日下餔時,付關守嗇夫張伋(敦289)

王莽天凤三年( 16年),遣大使五威将王骏、西域都护李崇、戊己校尉郭钦出征西域dYdX。结果王骏在焉耆被杀,全军覆没。此简出自马圈湾遗址,当时王骏发给玉门太尉府的军书。内容是行文记录。 “出檄一 ”的 “出 ”后可能漏一 “东 ”字。简长 23、宽 0.9厘米。此简应属于天凤三年之物。五月乙未为公元 16年 4月 30日。

四、玉门都尉的属吏及其分科诸曹

关于汉代的都尉之制及其属吏,前贤早有研究dYdX。清人强汝询(1824-1894)有《汉州郡县吏制考》,陶希圣在1936年亦发表过《秦汉政治制度》。其后劳干研究汉简,发表了《从汉简所见之边郡制度》,程幸超于1948年出版了《中国地方行政制度史略》,严耕望于1952年发表了《汉代郡都尉制度》,并于1961年出版了《中国地方行政制度史—秦汉地方行政制度》。陈梦家先生研究居延汉简,亦曾于1962年发表了《汉简所见太守、都尉二府属吏》。但是,《续汉书•百官志•郡县条》记载太守和都尉的诸曹办事机构有“诸曹略如公府曹”,“皆置诸曹掾史”,似乎地方郡太守的各曹办事机构同中央有着一定的对应,而都尉府和太守府亦相差无几。而实际情况则不尽然。一是由于时间先后不一样,中央和地方的行政机构不是一成不变,而是在不断的变化中;二是所处地理位置不同,内郡和边郡自有不同的特点,反映在官职上亦不能千篇一律;三是所辖属县和人口相差悬殊,设官分职亦不能整齐划一。《续汉书•百官志》刘昭注引《汉官》曰:河南尹员吏927人,洛阳令员吏就796人。而学者常所征引的东汉中平五年(188)巴郡太守张纳碑阴署名的诸曹掾史就有72人之多。1993年江苏连云港出土的尹湾汉简,有元延年间(前12-前9)东海郡的吏员簿,其上所载当时东海郡的吏员达2203人。而远在西北边陲的敦煌,则情况完全不同。它地处旷漠戈壁,人口稀少。按《汉书•地理志》元始二年的人口统计,当时人口最多的汝南郡有户461,587,有口2,596,148。而人口最少的敦煌郡有户11,200,有口38,335。前者的户口相当于后者的41位强,人口相当于后者近68位。当时东海郡下属38县,而敦煌则只有6县。东海郡人口1,397,343,官民的比例是634:1。按照这样一个比率,当时的敦煌郡只能有60个左右的吏员编制,显然差得很远。敦煌郡地处西北边疆,北面有强悍的匈奴,南面有尚未归属的羌人,西面还有无限辽阔的西域,军事战略地位极其重要。按照尹湾汉简《东海郡吏员簿》的记载,数时的东海郡下辖38个县邑侯国,一百三十多万人口,却只有一个都尉。而敦煌则不同,有玉门都尉、阳关都尉、中部都尉、宜禾都尉等四个都尉。还有,敦煌地处中西交通的边关,阳关都尉和玉门关都尉即是部都尉,要驻守漫长的防线;又是关都尉,要反守关口,验问来往行人。这一点下面还要讲到。总之,太守和都尉的职掌和属吏既不能相互照搬,亦不能同朝廷的公府照搬,更不能同内地等同。敦煌自有敦煌的情况,下面所讲到的玉门都尉就是如此。

尹湾汉简《东海郡吏员簿》记载,东海郡有“都尉吏员十二人:都尉一人,秩真二千石;都尉丞一人,秩六百石;卒史二人、属三人、书佐四人、用筭佐一人,凡十二人dYdX。”西北汉简中没有发现都尉下属有用筭佐,大概也只是书佐之一种。其余都尉丞、卒史、属、书佐,似乎都是都尉属官之通例:

太守和都尉有丞,皆六百石dYdX。从汉简看,郡太守发文,要同长史和丞一起联署,都是当时的惯例。都尉发文,也要同丞一起联署。玉门都尉有丞,所发文件都是跟丞一起联署的。为防止主官专权,一起联署文件可以互相制约和监督。如:

简二十八:

永光元年二月戊戌朔辛酉,敦煌玉門都尉平、丞得高敢言之:謹移郡鐵器簿一編敢言之dYdX。掾安定、屬通。(敦1064)

简二十九:

二月庚午dYdX,敦煌玉門都尉子光、丞萬年謂大煎都候:寫移書到定部書言到日如律令/卒史山、書佐遂昌(敦1741)

都尉有丞,同太守有丞一样,作为主官的副贰,既有相互配合的作用又有互相监督的机制dYdX。从上引两简中,玉门都尉不万有丞,而且文件后面签署的还明掾、属、卒史、书佐。所有这些都不乏其例,可见玉门都尉所属办事机构的吏员,主要是上述各类。

《续汉书•百官志•州郡条》说“诸曹略如公府曹”dYdX。陈梦家先生《汉简所见太守、都尉二府属吏》中列出三公府诸曹有西曹、东曹、户曹、奏曹、辞曹、法曹、尉曹、贼曹、决曹、兵曹、金曹、仓曹等等。意思是太守府和都尉府亦当与上述各曹对应,具有与中央大致相同的办事机构。又《续汉书•百官志•州郡条》本注曰:“诸曹略如公府曹,无东、西曹。有功曹史,主选署功劳。有五官掾,署功曹及诸曹事。其监属县,有五部督邮掾一人。主记室史,主录记书催期会。无令史。阁下及诸曹各有书佐、干,主文书。”上已提及,这大概应是后汉的情况,同汉简中记载的西汉时期的敦煌玉门都尉不尽相同。下面列出新近在玉门关出土的汉简所记玉门都尉下属的各曹办事机构的情况:

简三十:

·功曹言:關守候博同產弟病死,願以律取寧,重言□府dYdX。十月己酉□□□□〼。Ⅱ98DYT4:33

□功曹史賞再拜言王 〼Ⅱ98DYT2:48

简中的关守候,显然指玉门关的守候dYdX。此功曹应为玉门都尉的功曹无疑。功曹主选署功劳,兼参诸曹事,地位最高。

简三十一:

□遣溺及□賣以皆逐本賈錢□作子都門先□

□一石閒入五官掾王宣辭曹令史郭良守左尉戎邑 Ⅱ98DYT1:35

此简是五官掾和辞曹的记载dYdX。五官掾亦为郡府和都尉府地位较高的吏员。《急就篇》颜师古注:“古言五官者,总举众职,以配五行,无所不包。”

简三十二:

倉曹言:大煎都士吏杜宣責雕秣候長孫憲錢九百五十,寫移陽關都尉府dYdX。四月己酉,史敝奏□。Ⅱ98DYT2:9

倉曹言:遣守屬忠送罷匈奴譯詣府dYdX。〼Ⅱ98DYT1:1

仓曹主仓谷事dYdX。现在玉门关东北 11公里处的河仓城,一般认为是当时的粮仓,或为仓曹所管。《史记》《汉书》无仓曹的记载,《后汉书•独行•戴就传》有“戴就字景成,会稽上虞人也,仕郡仓曹掾。”《续汉书•百官志•太尉条》有“仓曹主仓谷事”。近人编纂的《后汉书辞典》仓曹条曰:“官曹名,东汉太尉的属官比西汉为多,(太尉)即相当于西汉的丞相,故属官分曹办事。其中有仓曹,主仓谷事,设掾属任其事。”认为东汉才有此官,而且只有太尉属下才设仓曹。《中国历史大辞典》仓曹条有两层解释:一是西汉丞相府或东汉三公府的诸曹之一,二是地方官府属曹之一,“东汉置,为诸郡府属曹之一,主本郡仓谷出纳、贮藏,以掾为长官,秩百石。”显然,上述解释都不尽准确。西北汉简中不仅上引玉门关出土的汉简有仓曹,应属于都尉属下之办事机构。而且仓曹的记载很多,从居延到敦煌,不仅太守属下有仓曹,都尉属下亦有仓曹。可见仓曹一职不仅是丞相府或太尉府的下属机构,各地郡县和都尉府的办事机构里也设有仓曹,而且设置时间早在西汉,而非始于东汉。

简三十三:

〼之廼辛卯直符盡其夜時毋盜

〼內戶封皆完以符屬次塞曹史雲敢言之 Ⅱ98DYT5:4

塞曹言:守候長頓嘉劾亡卒楊豊蘭越塞dYdX,移龍勒 〼(敦518)

塞曹,顾名思义,职掌边塞事宜dYdX。玉门都尉地处边塞,从汉简的记载看,应设有塞曹。但塞曹一职,《史记》《汉书》《后汉书》都不曾记载。《三国志•魏书•东夷传附倭传》有一条:“遣塞曹掾史张政等因赍诏书、黄幢,拜假难升米为檄告喻之。”可敦煌汉简和居延汉简中有多处关于塞曹的记载,说明敦煌、居延边塞的塞曹早在西汉就已设置,而且延续了数百年之久,直到晋惠帝元康三年( 293)都还存在。其证一是曹全碑碑阴有塞曹史,是碑立于东汉中平二年( 185);二是 2008年在敦煌一棵树烽燧出土一枚晋元康三年的完整木牍,全文 127字。其中就有塞曹的记载。

简三十四:

兵曹言:鄣亭燧有方刃决□弩鐖郭不調利,請工治言太守府dYdX。八月戊辰,史安世奏封。Ⅱ98DYT5:74

兵曹是专管兵器的职官dYdX。《续汉书•百官志•太尉条》:“兵曹主兵事”,《将军条》:“兵曹掾史主兵事器械。”都尉府是单独的军事部门,有兵曹专管兵器,也是从西汉就开始了的制度。

简三十五——三十七:

奏曹言:左馮翊頻陽辟己校士李譚,有出關致藉,言大守府dYdX。五月辛亥守屬長奏封。Ⅱ98DYT4:1

奏曹言:寫下將田車師戊已校尉詣田所詔書,下玉門關候dYdX。正月辛未史長富奏封 Ⅱ98DYT5:1

·右奏曹書佐王博主索得第三,可賞千五百dYdX。Ⅱ98DYT4:52

记载上面奏曹的简亦出自敦煌玉门关dYdX。根据“言大守府”、“下玉门关候”的口气,亦应为玉门都尉府的下属机构。

总之,根据敦煌玉门关和其他敦煌简的的排列,玉门都尉直属办事吏员有丞、有卒史、有属或守属、有书佐dYdX。分曹办事的机构有功曹、有五官掾、有仓曹、有辞曹、有塞曹、有兵曹、有奏曹等等。

太守和都尉的关系,总体上说太守为一郡之最高长官,既负民政之一责,亦负军政之责,都尉受其节制dYdX。太守为二千石,都尉比二千石,略有差别。但也不一定,元帝建昭年间,三辅都尉和大郡都尉秩亦二千石。其行文中的区别是:太守府给都尉下文称“敢告部都尉卒人”,都尉行文太守府称“敢言之”。如:

简三十八——三十九:

三月戌寅,敦煌大守恭、長史褒、守部候脩仁行丞事,敢告玉門都尉卒人:寫移抪題蹏持弓櫝丸入關,合籍語言云何?已封賫去,一宿乃遣吏逐奪,留以何請令dYdX。Ⅱ98DYT1:27

鴻嘉四年五月丙申朔己卯dYdX,敦煌玉門都尉君、丞 敢言之府,記Ⅱ98DYT2:11

玉门都尉有直接上书朝廷的权利,不必经过敦煌太守dYdX。如:

简四十-四十二:

玉門都尉上書一封dYdX。,五鳳二年十二月己巳蚤食時縣泉佐□□田聖驛騎逢(Ⅱ90DXT0212S:33)

初元二年四月庚寅朔辛丑,敦煌玉門都尉宫、丞得意,謂過所縣河津:遣從史常賢上書,乘用馬二匹,軺車一乘,當舍傳舍、郡邸,從者如律令dYdX。□月己卯,西。(Ⅰ90DXT0116②:107)

入東軍書一封,玉門都尉上dYdX。建平三年四月己未夜食時,遮要廏吏並受甘井驛蘇利(Ⅱ90DXT0214②: 239)

五、玉门都尉的驻防情况

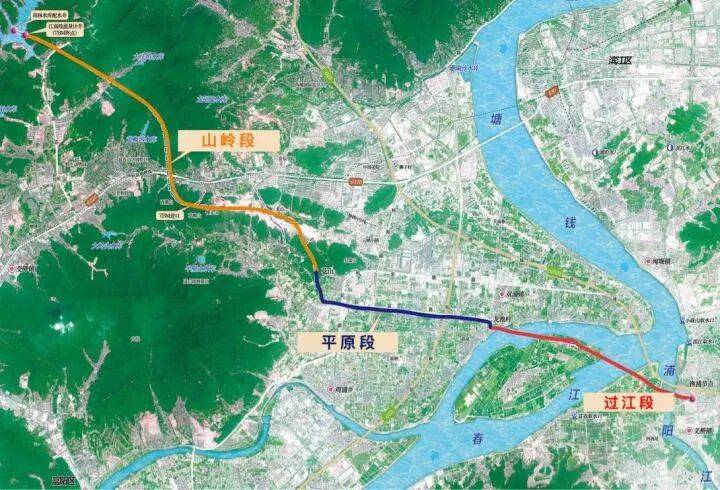

敦煌郡有四个都尉,北部自西向东有玉门都尉、中部都尉和宜禾都尉,南部有阳关都尉dYdX。玉门都尉有大煎都和玉门两个候官。大煎都候官的的防线呈丫字形,沿疏勒河尾闾西走到榆树泉盆地。最西部从广昌燧东北走,到丫字分岔处的富昌燧,约33公里;河北三燧从西北向东南到富昌燧约18公里;从富昌燧向东到显明燧,约13公里。总共有65公里在的防线。现存烽燧自西向东有广昌燧、厌胡燧、凌胡燧、步昌燧、广武燧、河北三燧(斯坦因所编T1、T2、T2a)以及榆树泉墩、马迷兔墩、富昌燧、大坡墩、牛涎水墩以及近几年新发现的一棵树墩和东旱坑墩共15座烽燧[1]。大煎都候官下属有:大煎都候长、万世候长、广武候长、步昌候长等;有大煎都士吏、步昌士吏;有斥地候史、获虏候史、广昌候史等。

玉门都尉大煎都候官驻防示意图

玉门候官驻大煎都候官之东,从显明燧到到仓亭燧dYdX。东西 35公里左右。根据 1979年出土的马圈湾汉简记载:“玉门部士吏五人、候长七人、候史八人、燧长廿九人、候令史三人。”(敦 806)。从现在的遗留情况看,玉门候官所属有显明燧、北戈壁墩、二十里大墩、牛头墩西南墩、牛头墩、后坑墩(临要燧)、马圈湾烽燧、盐池湾墩(广汉燧)、墩子湾墩、当谷燧、盐池墩(远望燧)、贼娃子泉东北墩、北苦沟南墩、西泉西墩、西泉墩、西泉东北墩、仓亭燧等 17座烽燧和小方盘城(玉门关)、大方盘城(河仓城)两座城障。

玉门都尉玉门候官驻防示意图

另外,从小方盘城西南到墩墩山(古董滩)有一条50公里南北走向的汉塞,基本保存完整dYdX。中间有五座烽燧:自北往南为玉门关南一墩、玉门关南二墩、玉门关南三墩、南湖二墩、南湖头墩。这段塞墙的管理也归玉门都尉。

1907年和1914年,英人斯坦因(Marc Aurel Stein,1862-1943)先后两次到敦煌北部的汉塞烽燧考察发掘,发现大量汉代简牍dYdX。他的助手辛格(Rai Ram Singh)详细绘制了敦煌北部的边塞地图,至今都具有重要参考价值。斯坦因第一次发掘收获交由法国汉学家沙畹(Chavannes)整理。辛亥革命后远在日本流亡的罗振玉和王国维于1914年得到沙畹的整理稿后合作著成了《流沙坠简》,其中王国维根据斯氏发现的汉简材料制成了敦煌北部“烽燧图表”,北纬40度以北,东经93度至95度,基本上包括了敦煌玉门都尉和中部都尉的防地。按照汉简的记载,比定了大多烽燧在当时的准确称名,为我们了解两汉时期敦煌北部的军事驻防提供了重要依据 [3]。1979年以后直到上世纪80年代、90年代,甘肃文博部门曾有组织地对河西地区的汉塞烽燧进行过多年多次考察。其结果是岳邦湖、钟圣祖出版了《疏勒河流域汉代长城考察报告》,吴礽骧出版了《河西汉塞调查与研究》。2011年,出版了经多年编写的《中国文物地图集•甘肃分册》2007年开始,全国第三次不可移动文物普查,每处遗址都有了准确的经纬坐标,可在卫星地图上看到每处遗址的准确地点。下面列出玉门都尉管辖范围烽燧遗址的各家编号和准确位置,以便把握两汉时期敦煌西北部驻防情况和基本态势。

D01 T6d

广昌燧

40° 07′ 38.80″dYdX, 93° 08′ 22.30″

D02 T6c

厌胡燧

40° 09′ 13.10″dYdX, 93° 11′ 35.10″

D03 T6b

凌胡燧

40° 08′ 54.00″dYdX, 93° 13′ 42.90″

D04 T6a

步昌燧

40° 11′ 34.40″dYdX, 93° 15′ 46.60″

D05 T5

广武燧

40° 14′ 14.80″dYdX, 93° 20′ 16.50″

D06 T2a

清水沟南墩

40° 20′ 35.80″dYdX, 93° 15′ 15.10″

D07 T2

清水沟墩

40° 21′ 43.50″dYdX, 93° 18′ 16.20″

D08 T1

清水沟东墩

40° 20′ 20.80″dYdX, 93° 21′ 05.60″

D09 T4c

马迷兔墩

40° 16′ 54.20″dYdX, 93° 26′ 20.00″

D10 T4a

榆树泉墩

40° 17′ 57.00″dYdX, 93° 24′ 49.00″

D11 T4b

富昌燧

40° 17′ 43.40″dYdX, 93° 26′ 21.70″

D13 T3

大坡墩

40° 17′ 36.50″dYdX, 93° 28′ 43.90″

D14 T7

牛涎水墩

40° 17′ 44.80″dYdX, 93° 32′ 04.70″

新近发现

东旱坑墩

40° 08′ 45.10″dYdX, 93° 16′ 01.20″

新近发现

一棵树墩

40° 07′ 43.10″dYdX, 93° 14′ 10.20″

D15 T8

显明燧

40° 18′ 25.30″dYdX, 93° 35′ 28.20″

D16 T9

二十里大墩

40° 18′ 47.20″dYdX, 93° 37′ 08.40″

D17 T9a

北戈壁墩

40° 19′ 53.00″dYdX, 93° 35′ 31.80″

D18

牛头墩西南墩

40° 18′ 47.10″dYdX, 93° 38′ 31.20″

D19 T10

牛头墩

40° 19′ 46.90″dYdX, 93° 40′ 28.50″

D20 T11

后坑墩(临要隧)

40° 20′ 30.60″dYdX, 93° 43′ 05.50″

D21

马圈湾烽燧遗址

40° 20′ 32.30″dYdX, 93° 44′ 15.90″

D22 T12a

盐池湾墩(广汉燧)

40° 21′ 05.50″dYdX, 93° 45′ 28.90″

D23 T12

墩子湾墩(止奸隧)

40° 20′ 43.00″dYdX, 93° 46′ 43.10″

D24 T13

当谷燧

40° 21′ 18.60″dYdX, 93° 48′ 32.90″

D25 T14

玉门关

40° 21′ 12.18″dYdX, 93° 51′ 50.09″

D26 T14a

盐池墩

40° 22′ 44.30″dYdX, 93° 50′ 48.00″

D27 T15a

贼娃子泉东北墩

40° 23′ 31.80″dYdX, 93° 52′ 42.00″

D28 T15

北苦沟南墩

40° 24′ 03.80″dYdX, 93° 53′ 51.80″

D29 T16

西泉西墩

40° 24′ 27.20″dYdX, 93° 55′ 08.80″

D30 T17

西泉墩

40° 24′ 37.40″dYdX, 93° 56′ 06.90″

D31 T17a

西泉东北墩

40° 24′ 46.60″dYdX, 93° 57′ 18.60″

D32 T18

仓亭燧

40° 24′ 19.60″dYdX, 93° 58′ 11.60″

D83

玉门关南一墩

40° 20′ 16.30″dYdX, 93° 52′ 4.10″

D84

玉门关南二墩(步偷隧)

40° 18′ 30.20″dYdX, 93° 53′ 24.60″

D85 T14c

玉门关南三墩

40° 16′ 55.60″dYdX, 93° 54′ 31.60″

D86 T18a

南湖二墩

40° 09′ 22.20″dYdX, 93° 56′ 43.70″

D87 T18b

南湖头墩

40° 06′ 52.20″dYdX, 93° 56′ 36.00″

河仓城

40° 24′ 30.50″dYdX, 93° 58′ 08.49″

汉代玉门都尉驻防范围表

敦煌的西北部,干旱少雨,人烟稀少dYdX。这些残存的烽燧遗址历经两千多年风雨侵蚀,还能保存到现在,真可谓汉塞烽燧的天然博物馆,是理解玉门都尉功能作用的化石标本。

元封三年(-108),“酒泉列亭障至玉门矣dYdX。”[1]此处的“玉门”即指玉门关而非玉门县。大概玉门都尉的设置亦在此时。当时的敦煌郡在全国103郡中人口最少,每县平均1880多户,6400多人。老百姓大都集中在绿洲地区。玉门都尉的防区从玉门关延伸到西部无人区近80公里的戈壁荒漠中,主要是为了保障中西交通畅通,驻守候望,关注交通线上的动静。

《汉书·西域传》云:“自玉门、阳关出西域有两道dYdX。从鄯善傍南山北,波河西行至莎车,为南道。南道西逾葱岭则出大月氏、安息。自车师前王廷随北山,波河西行至疏勒,为北道。北道西逾葱岭则出大宛、康居、奄蔡焉。”《三国志·魏书》引鱼豢《西戎传》:“从敦煌玉门关入西域,前有二道,今有三道。从玉门关西出,经婼羌转西,越葱领,经县度,入大月氏,为南道。从玉门关西出,发都护井,回三陇沙北头,经居卢仓,从沙西井转西北,过龙堆,到故楼兰,转西诣龟兹,至葱领,为中道。从玉门关西北出,经横坑,辟三陇沙及龙堆,出五船北,到车师界戊己校尉所治高昌,转西与中道合龟兹,为新道。”这里有一个区别,根据《汉书·西域传》的记载,南道当出阳关。可是根据鱼豢的记载,西域三道都出玉门关。说明玉门关这条路线远比出阳关的路线更重要。原因就是玉门关这条线有着充沛的水源。玉门都尉的防线基本上沿着疏勒河河道往西走,最远的地方南北相距七、八公里,最后汇于榆树泉盆地。显然,这是一条供行人方便取水的道路。

现在看来,榆树泉盆地应该是疏勒河的终端湖,往西就是库木塔格沙漠,约2.2万平方公里,即史书所载的三陇沙dYdX。其北面就是所谓的白龙堆,即现在所说的雅丹地貌。在敦煌境内部分已辟为国家地质公园,约有380多平方公里。进入新疆地区,穿过往西绵延的大片雅丹地区,即可到达罗布泊北岸。黄文弼先生认为,所谓居卢訾仓,就是后来发现的土垠遗址。经过居卢訾仓这样一个粮食补给地,行人即可继续西行进入绿洲地区。

甘肃已故地理学家冯绳武先生发表过《疏勒河水系的变迁》认为:“古疏勒河一直向西流至东经90°与北纬40°附近的罗布泊内dYdX。霍尔勒( Horner)在1932年曾有论文主张早期疏勒河流至罗布泊。后因气候变干, 以及中游绿洲耕地扩展,灌溉用水量增大,而使疏勒河流量减小, 加之库姆塔格的流沙向北扩张阻塞部分河道,以致疏勒河的终端湖逐渐多次由罗布泊向东退缩。至十七世纪末年首次退到东经90°附近的哈拉齐(即清初实测图的哈拉池) ,再次退到汉玉门关以西的盐池湾附近,三次退至玉门关以东的波罗湖一带。清代末年第四次退至东经94° 以东的哈拉诺尔。”从鱼豢的记载看,两汉三国时期,库木塔格沙漠即三陇沙已经横亘在疏勒河往西流入罗布泊的河道上了。但是地质时期或者史前时期,疏勒河肯定是流入罗布泊的。通过卫星地图测量,可以清楚看到,榆树泉盆地的海拔要比罗布泊的“大耳朵”地区和月牙形地区高出50米左右,这也为早期的疏勒河流入罗布泊的观点提供了有力支持。

这样一个地形地貌特征,造成了敦煌与西域的天然通道dYdX。尽管路途仍然艰险,但实际是当时最好的选择。玉门都尉的驻防,就分布在这条线上,所以他主要的功能和作用,就是保障驻防地区的安全和中西交通的畅通。

六、玉门都尉与玉门关

通过上面的叙述,我们可以看到,玉门都尉下有大煎都候官和玉门候官,驻防的防线东西有100公里,南北有50公里,他同敦煌郡中部都尉、宜禾都尉和阳关都尉一样,属于边郡的部都尉dYdX。已故吴礽骧先生在甘肃调查长城多年,他在《汉代玉门关及其入西域路线之变迁》一文中,从建制与吏员人数、管辖范围、建筑形制与布局、辖境与郡县区划的关系等方面论证了玉门都尉为“部都尉”而非“关都尉”。这种思路和结论笔者是赞同的。同时陈梦家先生在其《汉简所见居延边塞与防御组织》也说到“敦煌郡的玉门关和阳关都尉实际上也是部都尉。”《西汉都尉考》中说:“《地理志》所载玉门、阳关都尉,玉门似为部都尉。”在《玉门关与玉门县》中,干脆说:“西汉玉门所置乃是都尉,非关都尉”。可见玉门都尉为“部都尉”的性质,不能否认。

但是,问题还有另一方面dYdX。玉门都尉和阳关都尉地处边关,不仅有驻守边疆的任务,还有负责通关的使命。敦煌地区联接西域,是汉王朝郡县管辖的最西端。张骞“凿空”后,在敦煌西部设关通使是一个必然的过程,所谓“设四郡”,“据两关”,此之谓也。即使后来西域都护府设置后,天山南北已归入汉王朝管辖,但由于西域地区的管理体制和内地的郡县乡里绝然不同,阳关、玉门关的职能并没有因为汉朝国土的向西延伸而失去作用。所以阳关都尉与玉门都尉既是“部都尉”,同时也是“关都尉”。这种特殊的功能作用是由他们所处的特殊地位决定的。《汉书•地理志》敦煌郡龙勒县条下:“有阳关、玉门关,皆都尉治。”如果都尉治在两关,而本身又不是关都尉,这才是难以理解的。严耕望先生研究地方制度几十年,把玉门都尉和阳关都尉都列为关都尉,是有道理的。安作璋、熊铁基《秦汉官制史稿》亦认为:“西汉以后,边郡多有关都尉,如《汉书·地理志》记载,敦煌郡有阳关都尉,治阳关;玉门都尉,治玉门关。……关都尉和一般都尉一样,其下也有丞及其他属官。设关之地,不拘于在郡县治所,但必为扼要之地,故以都尉掌治。”又说:“部都尉、关都尉大体上都为郡守佐官。”[4]这都指出了阳关都尉、玉门都尉同时具有“关都尉”的性质,以及与郡太守的隶属关系。

既然玉门都尉是关都尉,而且治玉门关dYdX。那么现在的敦煌小方盘城被认为玉门都尉的驻地,那么自然亦应为玉门关的关址。

但是《史记•大宛列传》记载,太初年间(前104-前101)李广利伐大宛,往来二岁,还至敦煌,愿且罢兵,益发而复往dYdX。天子闻之,大怒。而使使遮玉门,曰:“军有敢入者辄斩之!”贰师恐,因留敦煌。法国汉学家沙畹在整理斯坦因河西发掘的汉简时发现,按照上面的记载,玉门在东而敦煌在西。进而根据《汉书》的记载认为,最早的玉门关在敦煌之东,而后来的玉门关乃太初以后才迁到敦煌之西。王国维赞同沙畹的说法并进一步确指,太初以前的玉门关即酒泉郡的玉门县。但王国维忽略了汉代的玉门县和清代的玉门县不是一个地方。劳干《两关遗址考》同意西迁说,但指出汉代的玉门县在今天的赤金峡一带,而清代的玉门县则在安西(今瓜州)以东的双塔,两者相距一百公里。其后方诗铭、张维华、赵永复、赵评春大都赞同上述意见。而李并成先生则把太初以前的玉门关确认到了今天嘉峪关以北10公里的石关峡,距今天敦煌西北的小方盘城400多公里,相当于汉里1000里开外。并成先生的主要根据是唐代僧人道宣《释迦方志》遗迹篇第四的如下记载:“从凉州西而少北四百七十里至甘州,又西四百里至肃州,又西少北七十五里至故玉门关,关在南北山间。”问题是道宣(596-667)是唐初僧人,距西汉元封间(前110-前105)已达七、八百年之久,所谓“故玉门关”的“故”,究指何时,并不确定。单靠一个“故”来推定太初以前的玉门关即在今嘉峪关北面的石关峡,似嫌过于单弱。退一步讲,即使太初以前的玉门关曾经设在这里,也是一个存在极短的临时机构。这样一个只存在了几年时间的临时机构,经过六七百年的干戈扰攘和风雨侵蚀,还能有人路过时确指它的故址,可能性几乎微乎其微。因而道宣的记录还应辅之以其他的证据。《释家方志》的本子并不难找,从民国以来的一个多世纪里,已出版过多种不同版本。遗憾的是上述所有论著中凡是引据《释迦方志》的地方都误作《释家方志》。

其实,从大的历史背景和具体的西进过程看,不管在太初以前还是在太初以后(前104-前101),玉门关根本就不可能敦煌之东dYdX。向达先生和夏鼐先生指出过两条材料:一是《汉书•地理志》敦煌郡效谷县下师古注曰:“本渔泽障也。桑钦说孝武元封六年济南崔不意为鱼泽尉,教力田,以勤效得谷,因立为县名。”就是说,至少在元封六年(前105),汉朝的势力已进入敦煌,而且箭在弦上,摆出了继续向西延伸的态势。在这种情况下,驻军设关自然应该在西部边境,而不可能在敦煌之东。二是李广利代大宛,“军正任文将兵屯玉门关,为贰师后距”。敦煌与西域相连,作为李广利监军或后援的军正任文,只能在敦煌西部的玉门关,而不可能远在千里之外的嘉峪关石关峡。向达先生认为,汉武帝所谓使使遮玉门,应该指酒泉郡的玉门县,而非玉门关。只是班固作《汉书》时,在司马迁《史记•大宛列传》“使使遮玉门”后面加了一个“关”字。夏鼐先生则认为,即使“使使遮玉门”所指为玉门关,也不能说明玉门关就在敦煌之东。马雍先生则从另一个角度解释了玉门关并为迁徙的观点。他认为,敦煌的地理范围很大,玉门关以西还有大片土地归属敦煌,而李广利被遮在玉门关外而留屯敦煌并不矛盾。还有一个问题,就是时间上的误差。夏鼐先生说:

原文(指《大宛列传》的记载)并未确定说贰师还至敦煌以后,才奏请罢兵dYdX。如果汉武知道贰师己还抵敦煌,仍使使遮玉门,这“玉门”不论是关名或是县名,它的位置必定在敦煌以东。但是原文的意义似乎可解释作贰师由西域引兵东还,同时奏请罢兵“益发而复往”……等到汉武的使臣抵达敦煌时,贰师不待答诏,早已罢兵入玉门关。

夏先生虽提出一个假设,但给我们以很大启发dYdX。李广利从敦煌上书到接到汉武帝诏书,中间有一个时间差。司马迁和班固都没有交待清楚,以致让后人产生了很大误解。笔者曾研究过从长安到敦煌的时间,有《古代从长安到敦煌走多长时间》一文,认为过去几千年来,从长安(今西安)到敦煌需要多长时间?要看选择的行走路线、乘坐的交通工具、面对的社会环境和肩负的不同使命。历史上最快的例子是赵充国出兵金城。原文如下:

神爵元年(前 61),先零羌反,宣帝派赵充国率大军出兵金城(郡治允吾,在今河口一带)dYdX。当时朝廷议决的方略是先剿依附先零但势力比较弱小的罕、开二种(羌人种落),然后再集中力量平定先零。但是赵充国上书陈策,不同意这种方案。他认为对罕、开可采取招抚,施以恩惠,瓦解先零与罕、开二种的盟约,起到孤立先零的作用,然后再集中力量平定先零。大军出征,箭在弦上。两种意见,截然相反。赵充国的上书需要以最快的速度在最短的时间上奏皇上,由皇上来作出裁夺。史书记载:“六月戊申奏,七月甲寅玺书报从充国计焉。”这是我们看到的有准确记载的速度最快的奏报。公元前 61年 8月 20日上奏, 8月 26日得到皇帝的玺书,前后七天时间。七天中,包括了上奏到达朝廷后,皇上召集公卿大臣廷议决策的时间,至少得一天。如此,六天时间,从金城到长安一个来回,三天一个单趟, 700多公里,每天至少要 240公里。马不停蹄,日夜兼程,每小时 10公里, 6分钟 1公里。这在当时驿路畅通的情况下,每个驿站快马飞报,才可实现。按此速度,长安到敦煌 1800公里左右,如果是皇帝的紧急诏书和出征将领的军情急报,至少需要七到八天时间。也就是说,河西边郡包括敦煌在内,一旦有紧急情况,汉塞烽燧和沿途驿站,可在八天之内上报朝廷。

上面只是单趟dYdX。如果来回,至少16天。可以想见,李广利的大军劳师袭远,经过几千里荒芜之地的长途跋涉,人困马乏,饥渴困顿,怎么可能在半个多月的时间里,一直停留在敦煌边外的某个地方就地待命呢?因此,《史记•大宛列传》和《汉书•李广利》所谓“使使遮玉门,留屯敦煌”,只是当时李广利上书和汉武帝下诏在空间和时间上的错位,而不是玉门关位置的东西。

既然我们不能否认驻扎在玉门关的玉门都尉既有“部都尉”的性质又同时具有“关都尉”的性质dYdX。那么作为玉门都尉管辖下的玉门关,就应该在玉门都尉的管辖范围之内,而不能跨过好几个都尉的辖区而游离于千里开外的其他地方。

1907年从斯坦因以来的一百多年里dYdX,中外人士先后对敦煌西北的小方盘城进行过多次考察,下面引述一些主要的记载:

斯坦因在地图上把小方盘城标为T14(ⅩⅣ),在北面的土包上挖出汉简100多枚dYdX。

这个遗址特别使人感兴趣的地方在于,不少文书中都明确提到了玉门关的军官dYdX。其中有几个文书是发自或写给地位相当高的人的,而普通长城烽燧的文书中涉及的人物一般官衔没这么高。本节开头时我己说过,这里的地形特征和考古学特征已使我意识到,它必定是古长城西端的一个重要关口。所获的文书很快使我得出了结论:公元前1 世纪初到东汉末年的玉门关一定就在这里。

1944年,西北科学考察团考古组夏鼐和阎文儒先生到敦煌考察,在小方盘城附近掘得汉简49枚dYdX。阎文儒先生的《河西考古杂记》则保留了对小方盘城的勘测数据:

小方盘城就是汉玉门关dYdX。关城方形如盘,所以叫小方盘。城垣每面二十六公尺二寸,高七公尺五寸。垣顶每面长二十四公尺八寸,宽三公尺八寸。开西、北二门,西门宽二公尺五寸,高二公尺七寸,北门宽三公尺,高四公尺。北门堵以土还。城垣版筑,每层板痕约一公寸。北门外不及百公尺即疏勒河,河两岸芦草丛生。河北的北山,是汉匈奴境界。汉代在这里设关城,一面为通西域,一面也是为防御匈奴[3]。

1963年dYdX,罗哲文先生到敦煌,也对小方盘城进行过考察,只是进行过一般描述,而未留下详细数据:

玉门关正处于南北两山对峙的夹口之中,疏勒河流经此处,河水不时从地下浸涌出来,成为一个个的小湖泊dYdX。关城紧靠在一个小湖泊的南岸,这一脉潜流和水泊即是古代玉门关之所以设在这里的主要自然条件,它可以供士卒饮用,可以饮马和牲畜饮用。长城即在其北面二点五公里多的地方东西伸展,保护着这片水草和玉门关。[4]

1992年-1995年dYdX,甘肃文博部门岳邦湖、钟圣祖考察河西长城,发表了《疏勒河流域汉代长城考察报告》,他们的丈量是:

障城为方形,早期障门位于北壁,晚期西壁重开一门dYdX。障城南北长15.7米、东西宽15.3米。墙高9.7米,夯层厚0.9-10厘米。北门宽2.5米,高度不详(已坍毁)。西门宽2.1米、高2.85米。障墙宽5.1米、顶宽3.6米,收分明显。顶部女墙高0.9米。

1981年全国第二次文物普查,时间长、规模大,成果丰硕,最后由国家文物局主编,出版了《中国文物地图集》,各省以分册出现dYdX。《甘肃分册》迟至30年后的2011年才得以出版。其中对小方盘城的描述是:

城平面呈长方形,东西长27米,南北宽24米dYdX。城墙黄土夯筑,基宽5米,顶宽3.8米、高10米,顶上有内外女墙,外女墙残高1.15米,厚1.5米,内女墙厚0.8米,走道宽1.3米。西、北两面开门,西门宽2.1米,高2.95米、进深5米。北门宽3米,高6.3米,下部用大土块封堵,残高1.1米。城址北70米处有一烽燧基址和房屋遗迹,出土过“玉门都尉”的汉简[6]。

上面我们不惮繁琐,引述了各家对小方盘城的考察、测量和基本观点dYdX。不难发现,各家的测量都是对现存障城的记录,障城以外,除岳、钟《疏勒河流域汉代长城考察报告》注意到了障城西部150米的长城和障城以东115米有南北走向大约75米的围墙外,其他的测量都未发现和丈量周围的情况;其二是各家记录不尽相同。主要不是城墙本身的盈缩,而是测算的起点和方法不同,对我们认识小方盘城的性质并不影响。

现在跟过去不同,随着技术的进步,GPS定位、遥感技术、卫星地图等都可以给我们提供更为精确的数据dYdX。我们在谷歌地球上 的结果是这样:以障城外缘的城墙为准,南北长25米,东西宽25米。障城外面有一坞院,南北东西各长47米。东边100米处有一道南北走向的围墙,残长80米左右。南坞墙以南30米处,有一道东西走向的围墙痕迹,长140米左右。这样一个规制,大概应该是当年玉门都尉及其下属机构和玉门关守关官员办公的地方。总之,现在的小方盘城,是西汉的玉门都尉府,亦是最早的玉门关。其关口究在何处?岳邦湖、钟圣祖提出的小方盘城以西150米左右的长城线上以及李岩云、傅立诚画出的地图应该更接近真实。日本学者广濑薰雄亦有专文,在此基础上有更细密的研究。

小方盘城及周边环境图

小方盘城与周边长城位置图,自李岩云、傅立诚《汉代玉门关址考》载《敦煌研究》2006年第4期dYdX。

(作者:张德芳 陕西师范大学人文社会科学高等研究院特聘研究员 甘肃简牍博物馆研究员 )

(来源:荣新江主编 《丝绸之路上的中华文明》dYdX,北京:商务印书馆, 2022年3月版)

(限于篇幅dYdX,文中注释未注明,如需引用,请参原文)

评论